Dass Sie irgendwann sterben müssen, das wissen Sie ja sicher. Mein Beileid. Wahrscheinlich wird es Ihr Herz sein (37,6 Prozent) oder der Krebs (26,68 Prozent). Eher unwahrscheinlich ist, dass Sie ermordet werden (0,7 Prozent) oder gar Terroropfer (Weniger als 0,01 Prozent). So, und nun schauen Sie bitte noch mal kurz auf die Startseite von ZEIT ONLINE oder eines beliebigen anderen Nachrichtenmediums. Wie viel steht da über Herzkrankheiten und Krebs? Und wie viele Artikel finden Sie da über Morde und Terror? Genau.

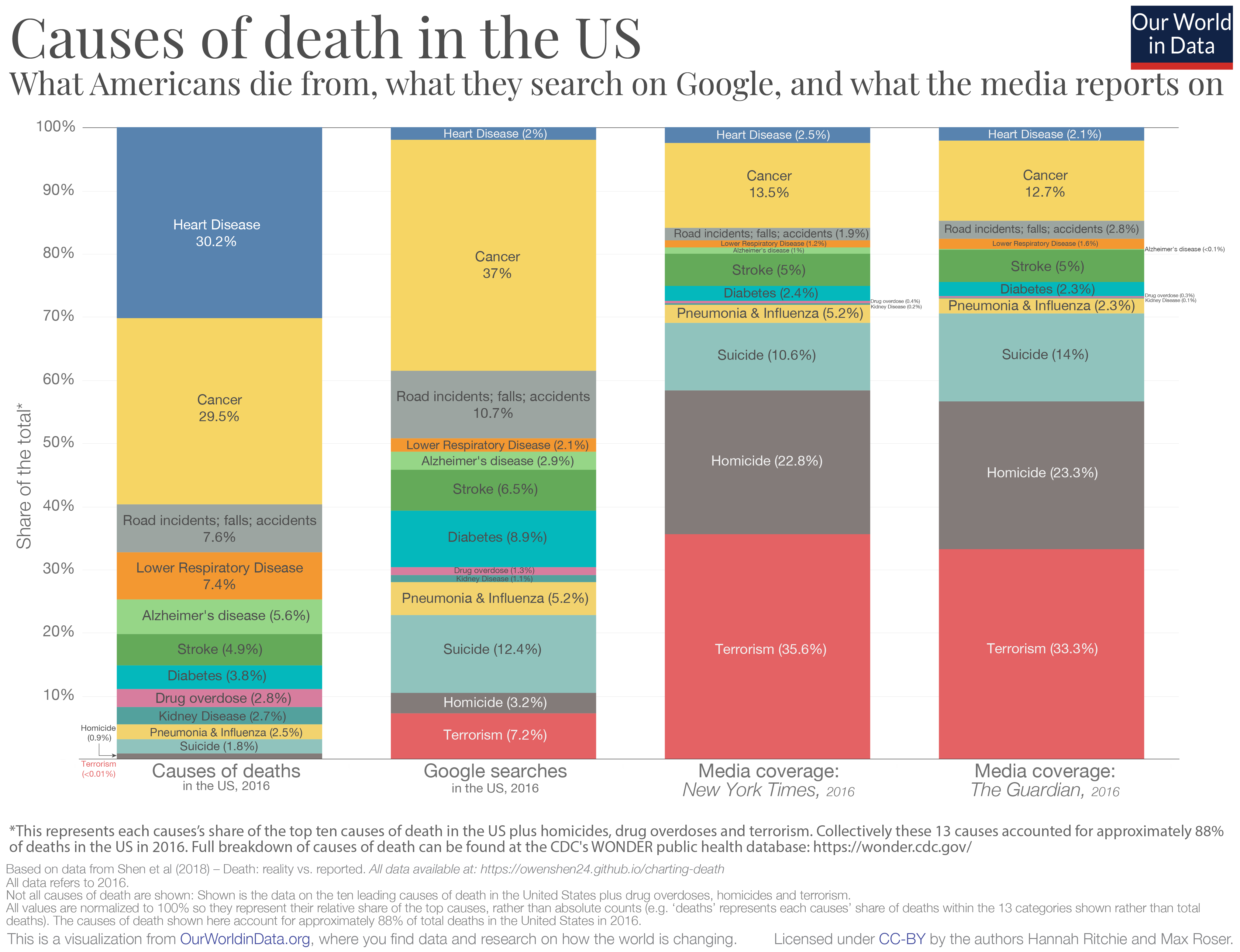

“Spiegeln die Nachrichten wider, woran wir sterben?”, fragte vor Kurzem in einem lesenswerten Beitrag die Forscherin Hannah Ritchie vom einflussreichen Projekt Our World in Data an der Oxford University. Die Autorin verglich die Statistik der Todesarten damit, welche Todesart wie häufig gegoogelt wird und über welche die New York Times und der Guardian wie viel berichten. Das Missverhältnis war eklatant. Terrorismus beispielsweise, obwohl nur für wenige Tote verantwortlich, macht jeweils über ein Drittel der Berichterstattung über Todesfälle aus. Die vielen Herztoten hingegen bekamen nur gut zwei Prozent der medialen Aufmerksamkeit ab.

Forscherin Ritchie schreibt das den Medien und ihren Konsumenten zu, also uns allen, die in einem Kreislauf aus spektakulären Storys und der Erwartung dann immer noch spektakulärer nächster Storys gefangen seien. Sie schreibt: “Wenn wir unser Bedürfnis nach der neuesten, ungewöhnlichen Story nicht überwinden, können wir auch nicht erwarten, dass die Darstellung in den Medien vollkommen ausgewogen ist.”

Wollen wir “vollkommen ausgewogene” Berichterstattung?

Bill Gates, dessen Stiftung einer der Geldgeber von Our World in Data ist, twitterte Ritchies Beitrag und bekam 44.000 Retweets. Tatsächlich passt ihre Kritik in eine allgemeine Stimmung, die den Medien, aber auch Politikern vorhält, den tatsächlichen Realitäten nicht gerecht zu werden – sei es nun die Dringlichkeit des Klimawandels oder der Alltag in der ostdeutschen Provinz.

Aber wollen wir das, “vollkommen ausgewogene” Berichterstattung, wie Ritchie schreibt? Diese Woche zeigt gut, warum das falsch und schädlich wäre. Warum der Anspruch, dass in der Öffentlichkeit Themen in dem Ausmaß diskutiert werden, wie sie im Alltag des Einzelnen vorkommen, in die Irre führt.

Denn würden wir uns an die von Ritchie gewünschte Verhältnismäßigkeit halten, dürfte der vermutlich rechtsterroristische Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nur eine Randnotiz sein, nicht mal 0,01 Prozent der Berichterstattung einnehmen. Dann würden Sie sich sicher sehr wundern, warum Sie bei ZEIT ONLINE fast nichts über den ersten rechtsradikalen Mord an einem Politiker seit dem Zweiten Weltkrieg finden, dafür aber Unmengen an Beiträgen zu Nierenkrankheiten und Diabetes.

Private Dramen müssen nicht öffentlich behandelt werden

Warum scheitert hier Ritchies Anspruch so eindeutig? Weil sie und viele andere nicht mehr Privates von Öffentlichem trennen.

Tod durch Herzkrankheit ist ein privates Drama und ein medizinisches Problem. Von öffentlichem Interesse sind daran eher mittelbare Fragen: Wie gut ist die medizinische Vorsorge, Versorgung und Forschung? Was haben die Erkrankungen mit gesellschaftlichen Umständen zu tun?

Der Mord an Walter Lübcke hingegen ist ein politisches Drama und ein gesellschaftliches Problem. Wir alle sind gemeint, wenn ein Vertreter unseres Staates angegriffen wird. Und nur die Gesellschaft kann mit ihren Mitteln – politischer Diskurs einerseits, Staatsgewalt andererseits – solche Taten verhindern.

Das macht den Mord an Lübcke und das Gespräch darüber zu einer res publica, zu einer öffentlichen Sache. Deshalb nehmen Terrortote zu Recht mehr Raum in der Berichterstattung ein als Opfer von Krankheiten.

Anders gesagt: Wenn mein Onkel an einem Herzinfarkt stirbt, muss ich darüber nichts in der Zeitung lesen. Wenn mein Onkel von einem Nazi erschossen wird, sehr wohl.

Repräsentation ist nicht alles

Die Gewichtung, welches Thema und welches Ereignis wie relevant für uns alle ist, fällt unter den Tisch, wenn wir von Medien erwarten, dass sie nur noch eins zu eins, quasi mechanisch abbilden, was in unseren einzelnen Leben so passiert.

Das gilt übrigens für den gesamten Diskurs um Repräsentation. Ja, es ist erstens wünschenswert, wenn Ostdeutsche, Frauen, Migranten und andere marginalisierte Gruppen mehr wichtige Jobs bekommen, überhaupt mehr Macht. Und es ist zweitens ebenso wünschenswert, wenn lange übersehene Themen und Probleme Aufmerksamkeit bekommen. Und oft ist das Zweite ja eine Folge des Ersten. Fatal wäre aber, den öffentlichen Diskurs als quasi-mechanische Funktion einer vorgefunden Realität zu verstehen. Worüber wir viel reden und worüber wenig, auf wen gehört wird und auf wen nicht, darf keine direkte Ableitung der Mengenverhältnisse sein.

Die Trennung in öffentliche und private Sphäre ist einerseits eine Entlastung, andererseits eine Herausforderung. Es ist eine Entlastung, weil sie uns ermöglicht, ein privates Leben zu führen, das nicht ständig Gegenstand öffentlicher Erörterungen ist. Niemand muss öffentlich über seinen an Herzschlag gestorbenen Onkel sprechen.

Es ist eine Herausforderung, weil uns abverlangt wird, die öffentlich erörterten Ereignisse nicht für ein vollständiges Abbild der Realität zu halten. Es gibt da draußen viele Tote und noch viel mehr einigermaßen glücklich oder unglücklich privat vor sich hin Lebende, über die wir Medien zu Recht nicht berichten.

Hits: 39